Emil Scheuermann

Nur noch die älteren Einwohner unseres Dorfes können sich an die Kärglichkeit erinnern, die einst ständiger Gast in den meisten Häusern des Odenwaldes war. Es waren nicht viele, die sich zu den Besitzern von Bauernhöfen in der Größenordnung ab 10 ha zählen konnten. Nur diesen blieb es erspart, Hunger und Armut tagein, tagaus, hautnah zu verspüren.

Die meisten Dorfbewohner besaßen landwirtschaftliche Kleinbetriebe zwischen 1 und 5 ha. Diese konnten auch nach damaligen Begriffen ihre Besitzer nicht ausreichend ernähren, zumal es damals die Regel war, dass auch noch die Großeltern in der Familie lebten. Aus den Reihen dieser Familien rekrutierte sich auch die stattliche Schar von Knechten und Mägden, die auf den Bauernhöfen der engeren und weiteren Heimat dienten.

Wer Gelegenheit hat, in alten Übergabeverträgen seiner Vorfahren zu lesen, der wird oft bei der Berufsangabe auf den Begriff „Bauer und Taglöhner“ stoßen. Taglöhner bedeutete, dass er jede Arbeit annehmen musste, die ihm der jeweilige Tag bot, gleichgültig welcher Art sie auch sein mochte. Da nun im eigenen Dorf nicht immer genug Taglohnarbeit anfiel, musste man auch nach solcher Ausschau halten, die weitab vom eigenen Dorf angeboten wurde. Zu solchen Arbeiten zählte einst auch die Arbeit in der „Rheinernte“, im Volksmund kurzerhand „Rheiäärn“ genannt. Diese Gelegenheitsarbeiten ergaben sich aber erst zu der Zeit, als sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Industrie im Neckarmündungsraum entwickelte und vielen Arbeitskräften aus der dortigen Landwirtschaft Dauerarbeitsplätze bot.

Diese freigewordenen „Arbeitsnischen“ entdeckten recht bald Tagelöhner aus dem ganzen Odenwald und somit auch solche aus unserem Dorf.

So machten sich nun ab den 70er Jahren und wohl auch schon früher, Männer und Frauen auf, um ihre kärglichen Einkünfte zu Hause durch Mithilfe in der „Rheinernte“ aufzubessern.

Für die Namen der ersten „Lohnschnittgeneration“ vermag niemand geradestehen. Schemenhaft tauchen Namen wie Schmidt, Bucher und Schwab auf, so etwa glaubt der eine oder andere aus früheren Erzählungen gehört zu haben.

Erst ab den Geburtsjahrgängen 1870 konnten sich Gewährsleute schon eindeutiger auf Personen festlegen, die mit Sicherheit zur Rheinernte gegangen waren. So kann sich Valentin Eichhorn auf Erzählungen seiner Schwiegermutter Frieda Holzschuh geb. Münch berufen, dass sie sich zusammen mit anderen jungen Frauen und Männern zu Fuß zur Rheinernte aufmachte. In diesem Zusammenhang sind auch die Namen Gottfried Frank, Alois Gramlich II, Maria Heß sowie Lina Knapp zu nennen. In den ersten Jahren legte man den ganzen Weg zu Fuß zurück. Später begab man sich zu Fuß nach Neckargerach oder Eberbach und fuhr von dort ab mit der Neckartalbahn.

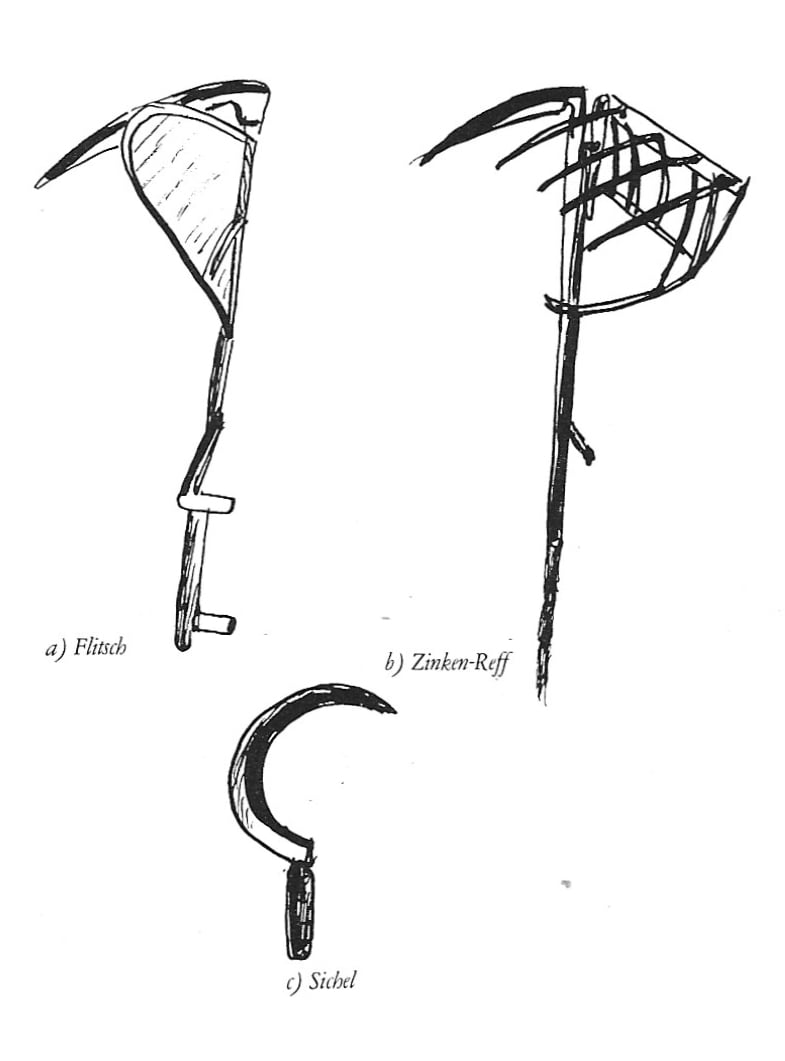

Die Wirren des Ersten Weltkrieges kann man ohne weiteres dafür verantwortlich machen, dass niemand mehr weiß, ob in jener Zeit aus unserem Dorf sich Lohnschnitter zur Rheinernte begaben. Aber für die Zeit von Ende der zwanziger bis Ende der dreißiger Jahre ist durch „Adler“-Wirt August Zimmermann sicher verbürgt, dass Wilhelm Noe, Alfons Herkert und Emil Henn mit dem Fahrrad zur Rheinernte fuhren. Sie führten ihr „Geschirr“-Reff, Flitsch und Sichel mit sich.

Die Wirren des Ersten Weltkrieges kann man ohne weiteres dafür verantwortlich machen, dass niemand mehr weiß, ob in jener Zeit aus unserem Dorf sich Lohnschnitter zur Rheinernte begaben. Aber für die Zeit von Ende der zwanziger bis Ende der dreißiger Jahre ist durch „Adler“-Wirt August Zimmermann sicher verbürgt, dass Wilhelm Noe, Alfons Herkert und Emil Henn mit dem Fahrrad zur Rheinernte fuhren. Sie führten ihr „Geschirr“-Reff, Flitsch und Sichel mit sich.

Man bemühte sich stets noch vor Einbruch der Dunkelheit am Einsatzort zu sein, denn man wollte noch sein „Stück“ besichtigen. Erst dann begab man sich in sein Nachtquartier. Dies war für die Männer in jedem Fall die Scheune, wo man auf Stroh eine Decke ausbreitete. Den Frauen bot man gewöhnlich im Wohnbereich eine Schlafgelegenheit an. Wenn der Tau es zuließ, war man schon sehr früh draußen auf dem Feld und die Sensen der Mäher begannen zu rauschen. Gemäht wurde so, dass sich das abgemähte Getreide an das stehengebliebene anlehnte. Dem Mäher dichtauf folgte die „Wegnehmerin“. Sie raffte mit der Sichel das abgemähte Getreide zu einem „Armvoll“ zusammen und legte es in ein ausgelegtes Seil. Später wurde es zu Garben gebunden. Gewöhnlich stellte man 9 Garben zu einem Haufen zusammen, die wie aufgereiht die hochsommerliche Landschaft prägten. Mit großer Wahrscheinlichkeit war die Neunerzahl nicht allein durch Zweckmäßigkeit bestimmt, sondern hatte ganz konkrete Gründe. Im Mittelalter kamen nämlich die Bediensteten des Centherrn aufs Feld, kontrollierten und holten sich die „zehnte“ Garbe (Zehnt) ab. Teil des Schnitterlohnes war die Verpflegung. Wer einen braven Bauern erwischt hatte, bekam schon ein gutes Frühstück. Gegen 10 Uhr gab es draußen erneut ein Vesper, zu dem Most, Käse, Wurst und Eier gereicht wurden. Zwischen 12 und 13 Uhr brachte man auch das Mittagessen auf das Feld hinaus. Es dauerte nicht lange, denn die Arbeit war ja im Akkordlohn vergeben worden. Der Nachmittag war nur kurz durch eine 4-Uhr-Vesperpause unterbrochen und es wurde nun bis zum Einbruch der Dunkelheit gearbeitet. Dann nahm man auf dem Hof das Abendessen ein.

Bewiesen ist es nicht, aber man kann es sich gut vorstellen, dass das Sprichwort „Man muss schneiden, wenn die Ernte ist“ in diesem Umfeld seinen Ursprung hat.

Wer saubere und zuverlässige Arbeit geleistet hatte, der konnte schon für das nächste Jahr einen neuen Arbeitsvertrag abschließen. Er wurde mündlich vereinbart und durch Handschlag besiegelt.

Wie bereits erwähnt, vergab der Bauer in der Rheinebene das Hektar Getreide zu mähen, binden und aufstellen zu einem Festbetrag an eine Gruppe, die in der Regel aus 2 Männern und 2 Frauen bestand. Sicher ist überliefert, dass im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die Männer aus dieser Gruppe einen Tageslohn von 1 Goldmark beanspruchten, die Frauen dagegen nur 0,50 Goldmark verrechnet bekamen. Der Kenner weiß, dass die Arbeit der Schnitterinnen sowohl vom Umfang als auch von der Schwierigkeit her mindestens ebenso hoch belohnt hätte werden müssen.

Damit man sich einen Begriff vom Wert des Geldes zur Zeit der Jahrhundertwende machen kann, soll hier eingefügt werden, dass man sich von einem Schneider für 2 3 Goldmark einen Maßanzug fertigen lassen konnte, allerdings nur Arbeitslohn und Material.

Hin und wieder ergab sich nach Erledigung der vereinbarten Arbeit die Gelegenheit, nochmals den einen oder anderen Morgen Getreide mähen zu können. Die bereits arbeitsfreien Gruppen boten sich dann gegenseitig den Mäherlohn herunter, um ja noch einige Mark zu ergattern, bevor es wieder nach Hause ging.

Wer noch Zeit hatte und unternehmungslustig war, wechselte auf dem Nachhauseweg auf die südliche Neckarseite an den Nordrand des Kraichgaus. Dort war in der Regel die Ernte eine Woche später reif und mehr als einmal konnte man „im Vorübergehen“ nochmals ins Geschäft kommen. Doch dann war es höchste Zeit sich nach Hause zu begeben, aber nicht etwa um sich auszuruhen. Dort wartete nämlich das Getreide auf dem eigenen „Gütchen“. Diese Ernte musste sicher eingebracht werden, war sie doch das Rückgrat der Existenz der eigenen, oft vielköpfigen Familie.

Zwischendurch wurde man aber auch noch manchmal von einheimischen Bauern um Mithilfe bei deren Ernte angegangen. Oft bestand hier der Lohn aus Naturalien wie Brot, Getreide, Fleisch oder Fett.

Für Vermutungen, dass manche Taglöhner im Winter zum Dreschen nochmals rheinwärts zogen, konnte ich keine Gewährsleute mehr finden. Ebenso wenig konnte ich für eine andere Wandererntetätigkeit, das Hopfenpflücken, noch Zeugen oder andere Gewährsleute finden. Es wurde jedoch bis zum Zweiten Weltkrieg an den langen Winterabenden auch hin und wieder vom „Hopfenzopfen“ erzählt und es lässt sich hier vielleicht mit Hilfe eines Abzählreimes eine Brücke schlagen. Personen, die im achten, neunten und letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts geboren waren, konnten noch im hohen Alter folgenden Abzählreim aufsagen und weitergeben.

Hopfe zopfe, Stiel dro losse, wers net kam, soll’s bleibe Zosse.

Eben diesen kleinen Vers kann man noch heute in den Anbaugebieten des Hopfens, Sandhausen und Umgebung, vernehmen. Zum Abschluss darf man sagen, dass unsere Vorfahren unter ungleich schwierigeren Bedingungen als heute ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten. Es zeugt ferner davon, wie beweglich sie bei der Arbeitssuche waren und sich nicht erst von einer staatlichen Behörde in eine Arbeitsstelle vermitteln lassen mussten; insofern sind sie auch über ihren Tod hinaus noch ein Vorbild, das man nicht aus den Augen verlieren sollte.